Montabaur

Montabaur [] ist die Kreisstadt des Westerwaldkreises in Rheinland-Pfalz. Sie ist gleichzeitig Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Montabaur, der weitere 24 Ortsgemeinden angehören. Gemäß Landesplanung ist Montabaur als Mittelzentrum ausgewiesen.[2] Überregional bekannt sind das Schloss Montabaur, das Fashion-Outlet-Center und der Bahnhof Montabaur mit ICE-Anbindung an die Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Koordinaten: | 50° 26′ N, 7° 50′ O | |

| Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |

| Landkreis: | Westerwaldkreis | |

| Verbandsgemeinde: | Montabaur | |

| Höhe: | 230 m ü. NHN | |

| Fläche: | 33,77 km2 | |

| Einwohner: | 14.677 (31. Dez. 2023)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 435 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 56410 | |

| Vorwahlen: | 02602, 06439 (Ettersdorf) | |

| Kfz-Kennzeichen: | WW | |

| Gemeindeschlüssel: | 07 1 43 048 | |

| LOCODE: | DE MON | |

| Stadtgliederung: | 7 Ortsbezirke | |

| Adresse der Verbandsverwaltung: | Konrad-Adenauer-Platz 8 56410 Montabaur | |

| Website: | www.montabaur.de | |

| Stadtbürgermeisterin: | Melanie Leicher (FWG) | |

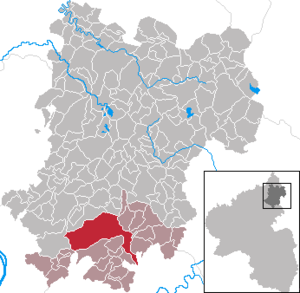

| Lage der Stadt Montabaur im Westerwaldkreis | ||

| ||

Geographie

BearbeitenLage

BearbeitenMontabaur liegt im Niederwesterwald in der Montabaurer Senke, östlich der Montabaurer Höhe, etwa 18 Kilometer nordöstlich von Koblenz, auf der anderen Rheinseite.

Stadtteile

BearbeitenDie Stadt hat neben der Alt- bzw. Innenstadt sieben Stadtteile, die zugleich Ortsbezirke sind.[3]

| Ortsbezirk | zugehörende Wohnplätze | Einwohner | Fläche in ha |

|---|---|---|---|

| Bladernheim | 151 | 102,23 | |

| Elgendorf | 1271 | 259,92 | |

| Eschelbach | Bahlsmühle, Hillhof, Hüttenmühle | 627 | 300,28 |

| Ettersdorf | Heckenmühle | 186 | 109,95 |

| Horressen | Grubenfeld | 1759 | 282,18 |

| Reckenthal | Kurhotel Waldesruhe | 114 | 151,34 |

| Wirzenborn | Grubenhaus, Wirzenborner Mühle | 62 | 142,87 |

Einwohner mit Hauptwohnsitz, Stand 1. August 2018 [4]

Nachbargemeinden

BearbeitenIm Uhrzeigersinn, von Norden beginnend: Dernbach, Staudt, Heiligenroth, Großholbach, Girod, Steinefrenz, Heilberscheid, Nomborn, Daubach, Stahlhofen, Untershausen, Holler, Niederelbert, Arzbach, Kadenbach, Neuhäusel und Hillscheid

Klima

BearbeitenDie Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 9,1 °C. Der wärmste Monat ist der Juli mit einer Temperatur von 17,5 °C, der kälteste der Januar mit 0,4 °C. Der Jahresniederschlag beträgt 703 mm. Der trockenste Monat ist der April, die meisten Niederschläge fallen im Juni und Juli. Im Juni und Juli fallen 1,5-mal mehr Niederschläge als im April.

| Montabaur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Klimadiagramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Montabaur

Quelle: de.climate-data.org

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Geschichte

BearbeitenMontabaur hat eine Geschichte, die sich bis ins Jahr 959 nachweisen lässt, als das Kastell Humbach, castellum Humbacense, das heutige Schloss, erstmals urkundlich erwähnt wurde. Der Trierer Erzbischof Dietrich von Wied, um 1217 von einem Kreuzzug aus dem Heiligen Land zurückgekehrt, ließ die zerstörte Burg humbacense wieder aufbauen. Er nannte sie wegen der Ähnlichkeit des Humbacher Hügels mit dem Berg Tabor im heutigen Israel, der als Ort der Verklärung Christi gilt, Mons Tabor. Daraus wurde Montabaur. 1291 verlieh König Rudolf von Habsburg (1218 bis 1291) Montabaur zusammen mit Welschbillig, Mayen, Bernkastel und Saarburg die Stadtrechte.

Montabaur war bis 1968 Verwaltungssitz eines der fünf Regierungsbezirke, in die sich das neu gebildete Land Rheinland-Pfalz 1946 gliederte. Durch die Eingemeindung von sieben Umlandgemeinden (Bladernheim, Elgendorf, Eschelbach, Ettersdorf, Horressen, Reckenthal und Wirzenborn) erreichte Montabaur am 22. April 1972 im Wesentlichen seine heutige Größe.[5]

Ab Mitte der 1960er Jahre bis Anfang 2004 war Montabaur mit der Westerwaldkaserne ein Bundeswehrstandort, an dem von 1966 bis 1993 auch das Raketenartilleriebataillon 350[6] und später Instandsetzungseinheiten stationiert waren.

Das RakArtBtl 350 war das Raketen-Artillerie-Bataillon des III. (GE) Korps und ausgerüstet mit der ballistischen Kurzstreckenrakete Sergeant bzw. ab Mitte der 1970er Jahre der Kurzstreckenrakete Lance.

Die nukleare Sondermunition lagerte im Sondermunitionslager Horressen[7] und bei Bellersdorf[8], sie unterstand dem 83rd US Army Missile Detachment.

Konfessionsstatistik

BearbeitenMit Stand 30. Juni 2005 waren von den Einwohnern 58,2 % katholisch, 20,3 % evangelisch und 21,5 % waren konfessionslos oder gehörten einer anderen Glaubensgemeinschaft an.[9] Der Anteil der Protestanten und vor allem der Katholiken ist seitdem gesunken. Ende Dezember 2023 hatten 39,9 % der Einwohner die katholische Konfession und 15,0 % Einwohner die evangelische. 45,1 % gehörten anderen Glaubensgemeinschaften an, waren ohne Angabe oder gemeinschaftslos.[10]

Politik

BearbeitenStadtrat

BearbeitenDer Stadtrat in Montabaur besteht aus 32 Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt wurden, und der ehrenamtlichen Stadtbürgermeisterin als Vorsitzender. Bis zur Wahl 2024 hatte der Stadtrat 28 Ratsmitglieder, die Erhöhung auf 32 Sitze war nach rheinland-pfälzischem Wahlrecht durch die gestiegene Einwohnerzahl von Montabaur notwendig geworden.

Sitzverteilung:

| Wahl | SPD | CDU | Grüne | FDP | FWG | BfM | WG | Gesamt |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2024[11] | 3 | 12 | 4 | 2 | 11 | – | – | 32 Sitze |

| 2019[12] | 4 | 11 | 2 | 2 | 8 | – | 1 | 28 Sitze |

| 2014[13] | 6 | 14 | 2 | – | 4 | 2 | – | 28 Sitze |

| 2009 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | 28 Sitze |

| 2004 | 5 | 15 | – | – | 8 | – | – | 28 Sitze |

- FWG = Freie Wählergruppe Montabaur e. V.

- BfM = Bürger für Montabaur e. V.

- WG = WG Stendebach

Bürgermeister

BearbeitenGabriele Wieland (CDU) wurde am 2. Juli 2014 Stadtbürgermeisterin von Montabaur.[14] Bei der Direktwahl am 26. Mai 2019 wurde sie mit einem Stimmenanteil von 73,42 % in ihrem Amt bestätigt.[15] Bei der Bürgermeisterwahl am 9. Juni 2024 trat sie nicht mehr an. Es setzte sich Melanie Leicher (FWG) bei einer Wahlbeteiligung von 62,0 % mit 52,9 % der Stimmen gegen Susanne Görg (CDU) durch.[16]

Wappen und Flagge

BearbeitenDie Stadt führt als Wappen das sogenannte Petrus-Wappen. Die Flagge der Stadt trägt in Längsstreifen die Farben Blau, Rot und Weiß, in dieser Reihenfolge.[3]

| Blasonierung: „In Blau hinter einer aus dem unteren Schildrand wachsenden silbernen gezinnten Stadtmauer in einem von zwei rotbedachten und goldbeknauften fünfgeschossigen schwarzgefensterten und schwarzportaligen silbernen Türmen, je begleitet von einem silbernen Schildchen, darin ein rotes durchgehendes Balkenkreuz, flankierten und von einem silbernen Wimperg bekrönten Spitzbogenportal, von einem wachsenden gezinnten rotbedachten und goldbeknauften silbernen Mittelturm mit zentralem, goldenem, sechszackigem Stern überragt, ein sitzender golden nimbierter Heiliger in rotem Gewand und goldenem Untergewand mit goldenem Schlüssel mit innengewandtem Bart in der Rechten sowie goldenem Kreuzstab in der Linken, an beiden Flankentürmen je ein außen angesetzter halber, mit jeweils vier Zinnen und einem rotbedachten, silbernen Gebäude besetzter flacher Mauerbogen zum Schildrand.“[17] | |

| Wappenbegründung: Türme und Mauer repräsentieren die mittelalterliche Stadtbefestigung und die Wehrhaftigkeit Montabaurs, der Heilige stellt Simon Petrus dar, und die Wappenschildchen symbolisieren die frühere Zugehörigkeit der Stadt zu Kurtrier bis 1803. Das Wappen wurde 1906 genehmigt und geht auf ein Stadtsiegel aus dem Jahre 1300 zurück. |

Städtepartnerschaften

BearbeitenMontabaur unterhält Partnerschaften zur französischen Stadt Tonnerre, zur britischen Stadt Brackley, zur sächsischen Stadt Sebnitz und zur ukrainischen Stadt Trostjanez[18]. Außerdem ist das texanische Fredericksburg Partnerstadt der Verbandsgemeinde Montabaur.

Wirtschaft und Infrastruktur

BearbeitenWirtschaft

Bearbeiten- Angesiedelte Firmen (Auswahl)

Verkehr

Bearbeiten- Bundesautobahn 3

- Bundesstraße 49

- Bundesstraße 255

- Bahnhof Montabaur mit ICE-Teil an der Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main, Himmelbergtunnel

- Montabaur ist durch die Regionalbahnlinie RB 29 (Unterwesterwaldbahn) (Limburg–Diez Ost–Elz Süd–Montabaur–Wirges–Siershahn) der Hessischen Landesbahn, Bereich Dreiländerbahn an den Schienenpersonennahverkehr angeschlossen. Diese wird im Auftrag des Zweckverbandes SPNV Nord nach dem Rheinland-Pfalz-Takt betrieben.

- Die zwei wichtigsten Haltestellen zur Anbindung an den Regionalbusverkehr, welcher überwiegend durch Rhein-Mosel-Bus, Griesar Reisedienst und Orthen Omnibusbetrieb betrieben wird, sind Konrad-Adenauer-Platz sowie Bahnhof Montabaur/FOM.

- Anschluss an den Fernbusverkehr von Flixbus und der Firma Univers an der Haltestelle Bahnhof Montabaur/FOM.

- In den Abendstunden, außerhalb der Fahrtzeiten der Linienbusse, verkehren ab Montabaur Anruf-Sammeltaxi-Linien innerhalb der Verbandsgemeinde Montabaur.

- Segelfluggelände Montabaur

Kultur und Sehenswürdigkeiten

BearbeitenStadtbild

BearbeitenMontabaurs Altstadt zeichnet sich durch den neugotischen Rathausbau Roter Löwe, durch zahlreiche Fachwerkhäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert und die große spätgotische katholische Pfarrkirche aus. Die mittelalterliche Stadtmauer ist in Resten erhalten, darunter auch der so genannte Wolfsturm.

Der historische Wolfsturm steht den Einwohnern der Stadt Montabaur zur Verfügung und kann für eigene Zwecke gemietet werden.

Museen und Kulturzentren

Bearbeiten- In einem Waldstück bei Montabaur befindet sich in einem ehemaligen NATO-Waffenlager, das zu einem Museum umgebaut wurde, das „b-05 Kunst- und Kulturzentrum“. Die kleinen Bunker werden für Videoinstallationen genutzt, die großen als Bildergalerien. Den Schwerpunkt des Museums bildet die zeitgenössische Kunst.

Kulturelle Einrichtungen

BearbeitenDie Stadthalle ist für verschiedene Veranstaltungen wie Tagungen, Konferenzen, Konzerte, Theater und Events geeignet.

- Amateurtheater „Die Oase“

- Haus der Jugend

- Stadtbibliothek

- Katholische öffentliche Bücherei

- Kino „Capitol“

- Stadtarchiv

- Stadthalle Haus Mons-Tabor

- Kulturwerkraum

Historische Gebäude

BearbeitenProfanbauten

Bearbeiten- Historisches Werbhaus

- Teile der Stadtmauer

- Wolfsturm (→ Stadtmauer)

- Zahlreiche, gut erhaltene historische Fachwerkhäuser, darunter unter anderem ein Wohnhaus des Freiherrn vom Stein.

Neugotisches Rathaus (erbaut 1866 bis 1868)

BearbeitenNach dem zweiten großen Stadtbrand in Montabaur, der 1534 die Stadt mit Ausnahme der Burg und massiver Teile der Kirche fast völlig zerstört hatte, wurde das Rathaus am Großen Markt in den Jahren 1536 bis 1542 wieder aufgebaut. Bis 1802 war es Versammlungs- und Tagungsort des Stadtgerichts, des Stadtrates und der Bürgerschaft wie auch Veranstaltungsort für Feste. Um 1860 wurde dieses Gebäude abgerissen und an seiner Stelle von 1866 bis 1868 das heutige Rathaus in neugotischem Stil errichtet. Architekt war der nassauische Hochbaumeister Adam Mäurer. Die Bezeichnung „Roter Löwe“ für das Haus, entstand angeblich in der Zeit, als die Gerichtsverhandlungen im Rathaus unter dem Standbild eines roten Löwen abgehalten wurden.[19]

In nordöstlicher Richtung gegenüber vom Rathaus steht an der Stelle eines früheren Brunnens seit 1989 der Marktbrunnen. Er ist ein Werk des Bildhauers Hans-Bernhard Olleck aus Niederfischbach in Zusammenarbeit mit Bell Natursteinhandel in Selters. Die Bildmotive zeigen die ehemaligen 13 Stadttore und Symbole der 13 mittelalterlichen Gilden. Die Zahlen nennen Daten der Stadtgeschichte, unter anderem 1291, das Jahr der Verleihung der Stadtrechte, darunter ein Bild des Rathauses. Am Rand des Brunnenbeckens sind die Wappen der Stadt und der Stadtteile eingearbeitet.[20]

Hans-Bernhard Olleck schuf auch das 2013 errichtete Mahnmal am Rathaus zum Gedenken an die ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger von Montabaur. Zur Wahl des Standortes sagte Stadtbürgermeister Klaus Mies zu Beginn der Einweihungsfeier am 10. November 2013: „Die in Montabaur lebenden Juden wurden vor das Rathaus getrieben und von hier aus in das Sammellager Kirchähr gebracht.“[21]

Das Mahnmal besteht aus drei unterschiedlich hohen, sechseckigen Stelen aus Weidenhahner Trachyt auf einem flachen Sockel; 42, 105 und 170 Zentimeter hoch. Die beiden größeren Stelen haben abgeschrägte Schnittflächen, auf denen jeweils ein Davidsstern aus Bronze mit der Inschrift „seligen Angedenkens“ in Hebräisch angebracht ist. An der größten Stele ist eine Bronzetafel mit den Namen der 25 jüdischen NS-Opfer angebracht. Die kleinste Stele ist oben waagrecht, um darauf Kerzen oder Blumen abstellen zu können.[22]

Schloss

BearbeitenDas Schloss Montabaur, bis 1945 Sitz des Landratsamtes des Unterwesterwaldkreises, dann Sitz der Bezirksregierung Montabaur, ist heute im Besitz der Akademie Deutscher Genossenschaften, die es als Tagungshotel und Schulungszentrum der Raiffeisen- und Volksbanken ausgebaut hat. Es liegt gut sichtbar in der Mitte der Stadt auf dem Schlossberg (321 m ü. NN).

Sakralbauten

Bearbeiten- St. Peter in Ketten

- Brüderkirche (katholisch), Gotteshaus des Ordens der „Barmherzigen Brüder Montabaur“

- Pauluskirche (evangelisch)

- Lutherkirche (evangelisch)

- Anna- oder Fuhrmannskapelle

- Marien-Wallfahrtskirche im Stadtteil Wirzenborn im Gelbachtal

Freizeiteinrichtungen

Bearbeiten- Segelfluggelände Montabaur

- Mons-Tabor-Bad

- Trimm-Dich-Pfad

- Nordic-Walking-Park

- Fahrradwege ab Montabaur durch das Gelbachtal bis zum Lahntal

- Schützenhaus der Schützengesellschaft Montabaur

- Modellflugclub Montabaur-Heiligenroth e. V.

- BCM Box Club Montabaur e. V.

Sportvereine

Bearbeiten- 1. FFC Montabaur (Fußball-Regionalliga Südwest (Frauen))

- Montabaur Fighting Farmers (American Football)

- Schützengeselleschaft St. Sebastianus Montabaur (Schießsport)

- TUS Montabaur (Fußball-Bezirksliga Ost (Herren))

Veranstaltungen

Bearbeiten- Schustermarkt

- Jazzwochenende Montabaur

- Verbandsgemeinde-Pokalschießen

- Kneipenfestival

- MonsTaRock

- Mair1 Festival

Bildung

BearbeitenSchulen

Bearbeiten- Joseph-Kehrein-Schule

- Große Stadtgrundschule von Montabaur (im Jahr 2006 370 Schüler, 16 Klassen) mit der Vorschulklasse Schulkindergarten, freiwillige Ganztagsschule montags bis donnerstags bis 16:00 Uhr einschließlich Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, betreuter Freizeit und zahlreichen pädagogischen Zusatzangeboten. Integrierte Fremdsprachenarbeit in Englisch und Französisch. Partnerschule École Louis Pasteur in Tonnerre, Burgund.

- Waldschule (Grundschule) im Stadtteil Horressen

- Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz (Peter-Altmeier-Gymnasium)

- Das Peter-Altmeier-Gymnasium Montabaur war bis zum Jahr 1999 Aufbaugymnasium. Ab 1991 kamen die ersten Musikschüler in die fünfte Klasse, dieser erste Jahrgang der Musikschüler absolvierte im Jahr 2000 das Abitur.

- Mons-Tabor-Gymnasium: Gymnasium mit zweisprachigem und naturwissenschaftlichem Zweig

- Anne-Frank-Realschule plus

- Heinrich-Roth-Realschule plus

- Berufsbildende Schule Montabaur

Erwachsenenbildung

Bearbeiten- Grone Bildungszentren NRW-Rheinland gGmbH

- Berufsfortbildungswerk (bfw)

- Bildungswerk Sport – Außenstelle Westerwald

- Info-Stelle Weiterbildung

- Katholische Erwachsenenbildung, das Bildungswerk Westerwald – Rhein – Lahn ist eines von neun Bezirksbildungswerken des Diözesanbildungswerkes Limburg mit Sitz im Haus am Dom in Frankfurt.

- Kreisvolkshochschule (KVHS)

- Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt

- Volkshochschule der Verbandsgemeinde Montabaur (VHS)

- Institut für Schulung und Beruf (ISB)

- Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft (BWHW)

- Akademie Deutscher Genossenschaften

Hilfsorganisationen

BearbeitenSeit 2008 hat die Integrierte Leitstelle Montabaur ihren Sitz am Ort. Sie wird von der ebenfalls dort ansässigen DRK Rettungsdienst Rhein-Lahn Westerwald gGmbH betrieben und betreut die Landkreise Altenkirchen, Neuwied, Rhein-Lahn und Westerwald.

- Freiwillige Feuerwehr Montabaur

- Löschzug Montabaur

- Löschgruppe Horressen-Elgendorf

- Technisches Hilfswerk (THW), Ortsverband Montabaur

- Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Montabaur

- Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsdienst Rhein-Lahn Westerwald gGmbH (Verwaltungssitz)

- DLRG e. V. (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft), Ortsgruppe Montabaur

Persönlichkeiten

BearbeitenIn Montabaur geboren

Bearbeiten- Peter Josef Weber (1750–1821), katholischer Geistlicher, Moraltheologe und Domkapitular

- Johann Löhr (1772–1841), Stadtschultheiß und Mitglied des Nassauischen Landtags

- Peter Thönges (1774–1851), Gutsbesitzer und Mitglied der Deputiertenkammer der Landstände des Herzogtums Nassau

- Caspar Schlemmer (1803–1856), Gastwirt und Mitglied der Landstände des Herzogtums Nassau

- Georg Pingler (1815–1892), Medizinalrat, Begründer des Kurwesens in Königstein im Taunus

- Jakob Flügel (1828–1895), Unternehmer und Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau

- Heinrich Cramer (1831–1893), Psychiater

- Martin Sauerborn (1854–1921), Bürgermeister und Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau, Ehrenbürger von Montabaur

- Wilhelm Schmitz (1869–1936), Jurist, Politiker und Abgeordneter des Provinziallandtags Hessen-Nassau

- Joseph Christian Leyendecker (1874–1951), Zeichner und Illustrator

- Wilhelm Neuß (1880–1965), katholischer Priester, Kirchenhistoriker und Kunsthistoriker

- Maximilian Sauerborn (1889–1963), Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker

- Anton Diel (1898–1959), Politiker (SPD), 1949–1959 Bundestagsabgeordneter

- August Kunst (1898–1981), Politiker (CDU), 1957–1961 Bundestagsabgeordneter

- Hans Becker (1905–1980), römisch-katholischer Priester, Kirchenhistoriker und Heimatforscher

- Else Jeanette Dublon (1906–1998), deutsch-israelische Tänzerin, Tanzlehrerin und Choreographin

- Julius Decker (1926–2013), Politiker, Mitglied des Landtages von Rheinland-Pfalz

- Heinz König (1927–2002), Ökonom, Rektor der Universität Mannheim, Gründervater des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim

- Rainer Türk (1934–2020), Pädagoge und Autor von Wander-Publikationen

- Hermann Ament (* 1936), Historiker, Professor für Vor- und Frühgeschichte

- Hermann Josef Roth (* 1938), Zisterzienser-Pater, Umweltaktivist, Autor zahlreicher Bücher, lebt in Bonn-Bad Godesberg

- Hans-Jürgen Haubrich (1941–2019), Elektrotechniker und Universitätsprofessor der RWTH Aachen

- Ulrich Müller-Herold (* 1943), Chemiker

- Gerhard Specht (* 1943), Journalist und Autor

- Ernst-Ewald Roth (* 1953), Politiker (SPD) und Theologe, von 2008 bis 2019 Abgeordneter im Hessischen Landtag

- Kalli Gerhards (* 1955), Jazzmusiker

- Thomas Roth (* 1960), Politiker (FDP), Mitglied des Landtages von Rheinland-Pfalz

- Frank Decker (* 1964), Politologe, Professor für Politische Wissenschaft der Universität Bonn

Mit Montabaur verbunden

Bearbeiten- Johann V. von Isenburg (1507–1556), Erzbischof und Kurfürst von Trier, lebte zuletzt im Schloss Montabaur und starb dort.

- Matthias Langer (1765–1833), Schriftsteller und Fabrikant

- Joseph Kehrein (1808–1876), Ehrenbürger von Montabaur, Lehrer, Philologe, Historiker und Direktor des Montabaur Lehrerseminars

- Georg Hilpisch (1846–1928), Theologe und Kirchenhistoriker, verlebte seine Jugend hier und ging auf das Progymnasium.

- Karl Walter (1862–1929), Organist, Pädagoge, Wissenschaftler und Orgel- und Glockensachverständiger, starb in Montabaur und ist hier bestattet.

- Heinrich Roth (1889–1955), Bürgermeister von Montabaur, Landrat des Unterwesterwaldkreises, Reichstagsabgeordneter

- Georg Hinterwälder (1904–1944), 1934 bis 1943 Bürgermeister (NSDAP)

- Klaus-Heinrich Standke (* 1935), wurde als erster Deutscher Direktor bei den Vereinten Nationen, New York, verbrachte seine Schulzeit in Montabaur.

- Ralph Dommermuth (* 1963), Gründer von United Internet und Internet-Unternehmer mit Verwaltungssitz in Montabaur am ICE-Bahnhof

- Andreas Nick (* 1967), Politiker (CDU), seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages als direkt gewählter Abgeordneter des Bundestagswahlkreises Montabaur

- Andreas Lubitz (1987–2015), Kopilot bei Germanwings-Flug 9525, ging in Montabaur zur Schule.

Sonstiges

BearbeitenIm 18. und 19. Jahrhundert war Montabaur für die Schuhmacherei bekannt, weshalb die Bürger auch viele Jahrzehnte später mitunter scherzhaft „Schuster“ genannt werden. In den Jahren 1864 bis 1866 waren 66 Schuhmacher in Montabaur aktiv, die ihre Schuhe und Stiefel in der Umgebung bis in den Westerwald verkauften. Danach ging die Zahl zurück, und 1898 waren es nur noch neun. An die große Zeit der Schuhmacherhandwerks in Montabaur erinnert seit Juni 1985 die Skulptur des Schusterjungen von Ernemann Sander an der Ecke eines Hauses auf dem Konrad-Adenauer-Platz, die viertelstündlich in Richtung des gegenüberliegenden Rathauses „den Vogel zeigt“.[23][24]

Literatur

Bearbeiten- Martin Zeiller: Montabur. In: Matthäus Merian (Hrsg.): Topographia Archiepiscopatuum Moguntinensis, Trevirensis et Coloniensis (= Topographia Germaniae. Band 6). 1. Auflage. Matthaeus Merian, Frankfurt am Main 1646, S. 35 (Volltext [Wikisource]).

- K. A. A. Meister: Geschichte der Stadt und Burg Montabaur. Nach urkundlichen Quellen bearbeitet und herausgegeben. Nachdruck der Ausgabe Montabaur 1876. Hrsg.: F. J. Löwenguth. Montabaur 1977.

- Georg Hilpisch: Die Genossenschaft der Barmherzigen Brüder von Montabaur. Eine kurze Geschichte ihrer Entstehung und Entwicklung bis zur Gegenwart. Hermann Rauch, Wiesbaden 1926.

- Walter Kalb: Alt-Montabaur. Motive aus Montabaur von Walter Kalb. Verlag der Westerwälder Volkszeitung, Montabaur 1926.

- Die Pfarrkirche „St. Peter in Ketten“ zu Montabaur. Zur tausendjährigen Wiederkehr der Einweihung der ersten steinernen Kirche in Montabaur im Jahre 959. Hrsg. vom Verein zur Pflege der heimatlichen kath. Kirchen Montabaur. Montabaur 1959.

- 100 Jahre Große Karnevalsgesellschaft Montabaur. Montabaur 1984.

- Hermann Josef Roth: Gefährdung des Spießweihers bei Montabaur. In: Hess. Florist. Br. 24, 1, 1975, S. 13–16, 1 Abb.; Darmstadt

- Hermann Josef Roth: Anmerkungen zu der Nahbereichsuntersuchung für die Verbandsgemeinde Montabaur. In: Landeskdl. Vierteljahresbll. 21, 1, 1975, S. 40–48; Koblenz

- Hermann Josef Roth: Montabaur in alten Ansichten. Europ. Bibl., Zaltbommel/NL 1982, ISBN 90-288-1907-X.

- Josef Otto Schneider: Fastnacht in Montabaur. Fröhliche Schuster, alte Gecken. Arfeller, Montabaur 1988, ISBN 3-9801980-0-6.

- 700 Jahre Stadtrecht für sechs kurtrierische Städte. 1291–1991. Bernkastel, Mayen, Montabaur, Saarburg, Welschbillig, Wittlich. Bearb. v. Dietmar Flach u. Jost Hausmann. Katalog zur Jubiläumsausstellung des Landeshauptarchivs Koblenz aus Anlaß des Rheinland-Pfalz-Tages am 24. Mai 1991 in Montabaur. Koblenz 1991.

- Bernd Schwenk, Hermann Josef Roth, Michael Hollmann: Geschichte der Stadt Montabaur. 1. Teil: Humbach – Montabaur. Hrsg.: Stadt Montabaur. Montabaur 1991.

- Dieter Fries: Montabaur. Bilder von gestern und heute. Stadt Montabaur (Hrsg.) 1992.

- 25 Jahre Bruderschaft der Exprinzen Montabaur. 1970–1995. Montabaur 1995.

- Hans Frischbier: Montabaur im Wandel. Vom Kurfürstentum Trier zum Herzogtum Nassau. 1768–1819. Hrsg.: Stadtarchiv Montabaur. Montabaur 1998 (= Schriftenreihe zur Stadtgeschichte von Montabaur. Heft 5).

- Hermann Josef Roth: Stadt Montabaur (= Rheinische Kunststätten. H. 227). 2. verb. Aufl. Köln/Neuß 1989, ISBN 3-88094-647-7.

- Bernd Schwenk, Hermann Josef Roth & Michael Hollmann: Geschichte der Stadt Montabaur, 1. Teil: Humbach-Montabaur. Stadt Montabaur. 2000.

- Hermann Josef Roth: Montabaur. Schloss und Stadt (= Gr. Kunstführer. Band 273). Schnell & Steiner, Regensburg 2013, ISBN 978-3-7954-2671-2.

- Wolfgang Ackva: Chronik der Pfarrei St. Peter in Ketten 940 bis 1803 in der Zeit des Kurfürstentums Trier. Kath. Pfarrei St. Peter. Montabaur 2017. Mit Beitrag von Hermann Josef Roth: „Zur Ausstattung der Kirche“, S. 189–250.

Weblinks

Bearbeiten| Weitere Inhalte in den Schwesterprojekten der Wikipedia:

| ||

| Commons | – Medieninhalte (Kategorie) | |

| Wiktionary | – Wörterbucheinträge | |

| Wikivoyage | – Reiseführer | |

- Website der Stadt Montabaur

- Literatur über Montabaur in der Rheinland-Pfälzischen Landesbibliographie

Einzelnachweise

Bearbeiten- ↑ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerungsstand 31. Dezember 2023, Landkreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden (Hilfe dazu).

- ↑ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Regionaldaten

- ↑ a b Hauptsatzung der Stadt Montabaur (PDF; 122 kB) vom 11. Juli 2014, abgerufen am 29. Mai 2019.

- ↑ Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur: Statistik. Stand: 1. August 2018. Stadt Montabaur, abgerufen am 21. Juni 2020.

- ↑ Amtliches Gemeindeverzeichnis (= Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz [Hrsg.]: Statistische Bände. Band 407). Bad Ems Februar 2016, S. 172 (PDF; 2,8 MB).

- ↑ RAKETENARTILLERIEBATAILLON 350 ( vom 22. Oktober 2013 im Internet Archive)

- ↑ Archivierte Kopie ( vom 25. Juni 2012 im Internet Archive)

- ↑ Warum in Herbornseelbach amerikanische Soldaten stationiert waren? ( vom 26. Oktober 2014 im Internet Archive)

- ↑ Gemeindestatistik Stadt Montabaur

- ↑ Gemeindestatistik Stadt Montabaur, abgerufen am 31. Januar 2024

- ↑ Montabaur, Stadtratswahl 09.06.2024. In: Kommunalwahlergebnisse Montabaur. Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, abgerufen am 25. Juni 2024.

- ↑ montabaur.de

- ↑ Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz: Kommunalwahl 2014, Stadt- und Gemeinderatswahlen.

- ↑ Stadtbürgermeisterin Gabriele Wieland. Stadt Montabaur, abgerufen am 21. Juni 2020.

- ↑ Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz: Direktwahlen 2019. Abgerufen am 12. November 2019 (siehe Montabaur, Verbandsgemeinde, 14. Ergebniszeile).

- ↑ Montabaur, Ortsbürgermeisterwahl (Gemeinde) 09.06.2024. In: Wahlen in RLP. Abgerufen am 28. Juni 2024.

- ↑ Wappenbeschreibung der Stadt Montabaur

- ↑ Кудлай Євген: У Тростянця з'явився партнер серед німецьких міст — SumyToday. Abgerufen am 24. September 2023 (ukrainisch).

- ↑ Montabaur.de. Stadtgeschichte. Abgerufen am 5. Juli 2023.

- ↑ Kuladig. Abgerufen am 5. Juli 2023.

- ↑ Montabaur.de. Einweihung des jüdischen Mahnmals. Abgerufen am 5. Juli 2023.

- ↑ Montabaur.de. Entwurf des jüdischen Mahnmals. Abgerufen am 5. Juli 2023.

- ↑ Eintrag zu Schusterjungen-Figur am Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur in der Datenbank „KuLaDig“ des Landschaftsverbands Rheinland, abgerufen am 14. Dezember 2021.

- ↑ Homepage Montabaur. Stadtgeschichte. Abgerufen am 7. Dezember 2019.