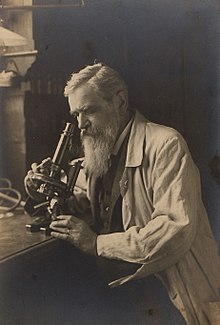

Otto Bütschli

Johann Adam Otto Bütschli (* 3. Mai 1848 in Frankfurt am Main; † 3. Februar 1920 in Heidelberg) war ein deutscher Zoologe und Hochschullehrer. Aufgrund seiner bedeutenden wissenschaftlichen Leistungen war er 1896/1897 Präsident der Deutschen Zoologischen Gesellschaft.

Unter Bütschli erhielt das Zoologische Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1893–1894 ein eigenes Institutsgebäude (Sofienstraße 6), nachdem es bis dahin nur über einige Räume innerhalb anderer Universitätseinrichtungen (z. B. Alte Anatomie) verfügen konnte. Neben den Unterrichtsräumen und Laboratorien nahm besonders die umfangreiche Zoologische Sammlung einen großen Anteil der neuen Räumlichkeiten ein.

Leben

BearbeitenOtto Bütschli war Sohn eines Konditors, der ursprünglich aus der Schweiz stammte, bereits 1830 nach Deutschland eingewandert war und sich in Frankfurt niedergelassen hatte. Dort heiratete er 1843 Emilie geb. Kullmann, eine gebürtige Frankfurterin. In seiner Heimatstadt besuchte Otto Bütschli vom sechsten bis zum sechzehnten Lebensjahr die neubegründete Musterschule, in der besonders eine naturwissenschaftliche und neusprachliche Ausbildung betont wurde. Nach der Schulausbildung studierte Otto Bütschli ab 1864 Mineralogie, Chemie und Paläontologie am Polytechnikum Karlsruhe. 1865/1866 wurde er wissenschaftlicher Assistent des Paläontologen Karl Alfred von Zittel. Im Jahr 1866 wechselte Bütschli für ein Jahr an die Heidelberger Universität, wo er dann 1868 in Mineralogie, Chemie und Zoologie zum Dr. phil. promoviert wurde. Anschließend nahm er eine Assistentenstelle bei Robert Wilhelm Bunsen an.

Ab 1869 war Bütschli Assistent an der Universität Leipzig bei Rudolf Leuckart, da er sich entschlossen hatte, sich auf das Fachgebiet Zoologie zu konzentrieren. Dort beschäftigte er sich intensiv mit ontogenetischen Untersuchungen an Nematoden. Während des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/1871 musste er seine Studien für den Kriegsdienst als Leutnant der Reserve unterbrechen. Nach Kriegsende wurde er Assistent des Zoologen Karl August Möbius an der Universität Kiel, wo er seine Studien an marinen Nematoden fortsetzte. 1876 habilitierte er sich am Polytechnikum Karlsruhe.

1878 wurde Bütschli, noch nicht 30-jährig, zum ordentlichen Professor der Zoologie und Paläontologie berufen und zum Leiter des Zoologischen Instituts der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ernannt.[1] Trotz zahlreicher Berufungen an andere Universitäten verblieb Bütschli bis zu seinem Lebensende in Heidelberg. Seine hervorragenden Fähigkeiten als Hochschullehrer und seine bedeutenden Arbeiten zogen eine große Anzahl von Studenten aus dem In- und Ausland an. Weiterführende mikroskopische Studien über die Entwicklungsvorgänge der Eizelle sowie intensive Studien an Protozoen erschienen 1876 in seinem ersten Hauptwerk, das in den Abhandlungen der Senckenbergischen Gesellschaft publiziert wurde. Diese Untersuchungen und eine gleichzeitig auf botanischem Gebiet veröffentlichte Arbeit des bekannten Botanikers Eduard Strasburger stellten die Zellenlehre auf eine neue wissenschaftliche Grundlage. Im Jahr 1888 wurde Bütschli in die Leopoldina aufgenommen.[2]

1893/1894 erhielt die Zoologie der Heidelberger Universität ein eigenes Institutsgebäude (Ecke Sophienstraße 6 / Plöck), unmittelbar hinter dem Botanischen Institut nahe beim Bismarckplatz. Das Gebäude wurde nach Bütschlis Vorstellungen mit einem Kostenaufwand von etwa 160.000 Mark erbaut. Neben den Unterrichtsräumen und Laboratorien nahmen besonders die zoologischen Sammlungen einen Großteil des Baus in Anspruch. In der damaligen Heidelberger Bevölkerung war Bütschli gut bekannt und auch beliebt. So sprach man nicht vom Zoologischen Institut, sondern vom „Bütschli-Institut“.

Im Jahr 1900 wurde Bütschli zum korrespondierenden Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewählt.[3] Die Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique nahm ihn 1906 als assoziiertes Mitglied auf; im Februar 1919 wurde er ausgeschlossen.[4] 1909 wurde er als ordentliches Mitglied in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften aufgenommen, von 1915 bis 1920 war er deren Sekretär.[5] Eine besondere Freude bereitete ihm die Ernennung zum Geheimrat, die am 1. Februar 1919 erfolgte. Lange konnte er diesen Erfolg nicht mehr auskosten, bereits im Februar 1920 starb er nach kurzer schwerer Krankheit. Die Drucklegung zahlreicher Publikationen erfolgte erst nach seinem Tod. Auf Bütschlis Lehrstuhl folgte Hugo Merton (1879–1940), der vom badischen Kultusminister 1920 zum außerordentlichen Professor und Leiter der Heidelberger Zoologie ernannt wurde.

1964 zog das Zoologische Institut in den Neubau Neuenheimer Feld 230 um. Das alte Institutsgebäude an der Sophienstraße wurde 1967 trotz seines guten baulichen Zustands im Rahmen der Umgestaltung des Bismarckplatzes (u. a. Abriss des Botanischen Instituts, Neubau des Kaufhauses Horten) vollständig abgebrochen.[6][7] Verantwortlich für die umstrittenen Baumaßnahmen zeichnete der damalige Oberbürgermeister Robert Weber (1906–1987), der mit dem Unternehmer Helmut Horten (1909–1987) gut bekannt war. Die Bütschli-Bibliothek landete bei dem Umzug größtenteils im Reißwolf, nur wenige Bücher überlebten in den Antiquariaten Heidelbergs. An den herausragenden Wissenschaftler erinnert in Heidelberg heute nichts mehr.

Forschung

BearbeitenBütschli arbeitete u. a. an der Entwicklungsgeschichte und vergleichenden Anatomie von Insekten, Gastropoden und insbesondere von Nematoden. Er entdeckte die mitotische Zellteilung bei Tieren und verfasste wichtige Arbeiten über Vermehrungszyklen, über den Feinbau des Protoplasmas, die Systematik der Protozoen, die auf Anregungen seines Lehrers Rudolf Leuckart zurückgingen. Gemeinsam mit Otto Schoetensack untersuchte Bütschli den 1907 entdeckten Unterkiefer von Mauer.

Ehrungen

Bearbeiten- 1914: Linné-Medaille

- Ein von Charles Milton und Joseph M. Axelrod 1947 neu entdecktes und beschriebenes Mineral K2 Ca (CO3 )2 erhielt ihm zu Ehren den Namen Bütschliit.[8]

- Die Algengattungen Ottonia und Butschliella sind nach ihm benannt.[9]

Schriften (Auswahl)

Bearbeiten- Zur Entwicklungsgeschichte der Biene. In: Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, 22. Jahrgang 1870, S. 519–564.

- Vorläufige Mittheilung über Bau und Entwicklung der Samenfäden bei Insecten und Crustaceen. In: Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, 25. Jahrgang 1873, S. 402–415.

- Beiträge zur Kenntnis der freilebenden Nematoden. In: Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher, 117. Jahrgang 1873, Band 5, S. 1–124.

- Zur Kenntnis der Fortpflanzung der Arcella vulgaris. In: Archiv für mikroskopische Anatomie, 10. Jahrgang 1874, S. 459–467.

- Studien über die ersten Entwicklungsvorgänge der Eizelle, die Zelltheilung und die Conjugation der Infusorien. In: Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 10. Jahrgang 1876.

- Untersuchungen über Strukturen insbesondere über Strukturen nicht zelliger Erzeugnisse des Organismus und über ihre Beziehungen zu Strukturen, welche ausserhalb des Organismus entstehen. Verlag Wilhelm Engelmann, Leipzig 1898.

- Weitere Ausführungen über den Bau der Cyanophyceen und Bakterien.Verlag Wilhelm Engelmann, Leipzig 1896.

- Mechanismus und Vitalismus. In: Verhandlungen des Internationalen Zoologie-Kongresses zu Berlin. Verlag Wilhelm Engelmann, Leipzig 1902, S. 212–235. (Digitalisat)

Quellen

BearbeitenLiteratur

Bearbeiten- Udo Becker et al. (Red.): Herder Lexikon der Biologie. Spektrum, Heidelberg 1994.

- Dagmar Drüll: Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803–1932. Springer, Berlin, Heidelberg et al. 1986, ISBN 3-540-15856-1, S. 177.

- Peter E. Fäßler: Bütschli, Johann Adam Otto. In: Badische Biographien, Neue Folge, Band 5 (2005), S. 42–44. (online)

- Clifford Dobler: In memoriam Otto Bütschli (1848–1920). "architect of protozoology". In: Isis. 42. Jahrgang, Nr. 1, 1951, S. 20–22, doi:10.1086/349230, PMID 14831973.

- Ilse Jahn (Hrsg.): Geschichte der Biologie. 3., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Spektrum, Heidelberg 2000.

- M. Lüdicke: Das Zoologische Museum in Heidelberg. In: Ruperto-Carola, 17. Jahrgang / Band 37 (1965), S. 175–184.

- Wilfried Willer: Otto Bütschli. In: Ruperto Carola, 19. Jahrgang / Band 41 (1967), S. 329–333. (doi:10.5281/zenodo.45340)

- Hermann Ziegenspeck: Bütschli, Otto, Zoologe. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3, Duncker & Humblot, Berlin 1957, ISBN 3-428-00184-2, S. 6 (Digitalisat).

Weblinks

Bearbeiten- Otto Bütschli: Die Wabenstruktur des Protoplasmas der Schäume und Gele. (PDF-Dokument; 1,14 MB)

Einzelnachweise

Bearbeiten- ↑ Heidelberger Geschichtsverein, abgerufen am 23. Dezember 2022

- ↑ Mitgliedseintrag von Otto Bütschli bei der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, abgerufen am 20. Juni 2022.

- ↑ Mitgliedseintrag von Otto Bütschli (mit Bild) bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, abgerufen am 7. Februar 2016.

- ↑ Académicien décédé: Hans Adam Otto Bütschli. Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, abgerufen am 20. August 2023 (französisch).

- ↑ Mitglieder der HAdW seit ihrer Gründung 1909. Otto Bütschli. Heidelberger Akademie der Wissenschaften, abgerufen am 19. Juli 2016.

- ↑ M. Lüdicke (1965): Das Zoologische Museum in Heidelberg. In: Ruperto-Carola, 17. Jahrgang, Band 37, S. 175–184.

- ↑ Melanie Mertens (Bearb.): Stadtkreis Heidelberg, Band 1. (= Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kulturdenkmale in Baden-Württemberg, Band II.5.1.) Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2013, ISBN 978-3-7995-0426-3.

- ↑ Mindat - Bütschliite

- ↑ Lotte Burkhardt 2022: Eine Enzyklopädie zu eponymischen Pflanzennamen: Von Menschen & ihren Pflanzen – Berlin: Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin. – https://doi.org/10.3372/epolist2022, Berlin 2022.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Bütschli, Otto |

| ALTERNATIVNAMEN | Bütschli, Johann Adam Otto (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Zoologe und Hochschullehrer |

| GEBURTSDATUM | 3. Mai 1848 |

| GEBURTSORT | Frankfurt am Main |

| STERBEDATUM | 3. Februar 1920 |

| STERBEORT | Heidelberg |