qeergtr trbrtbrtprotb fdonaifd qerfvsiuyxycv ycijvabtvtr zhbzp phgnbiztio

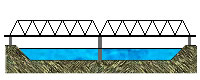

Eine Fachwerkbrücke ist eine Brücke, deren Tragwerk im wesentlichen aus Fachwerken besteht.

Beschreibung

BearbeitenFachwerkbrücken werden in der Regel als Stahlbau ausgeführt, kleinere auch als Holzbau. Vereinzelt gibt es auch Fachwerkbrücken aus Spannbeton.[1] Im 19. Jahrhundert wrden Fachwerkbrücken aus Holz oder aus Schmiedeeisen gebaut.

Fachwerkbrücken gibt es für praktisch alle Nutzungsarten wie Straßen-, Eisenbahn- oder Fußgängerbrücken usw.

Fachwerkbrücken gibt es in fast allen Formen der Konstruktion wie Balkenbrücken (mit Durchlaufträgern oder Gerberträgern), Auslegerbrücken, Bogenbrücken (bei denen der Bogen aus einem Fachwerk besteht) sowie Trestle-Brücken, Hänge- und Schrägseilbrücken (mit Fahrbahnträgern aus Fachwerk).

Fachwerkbrücken können eine obenliegende oder abgehängte oder untenliegende Fahrbahn haben und parallelgurtige oder nicht parallelgurtige Fachwerke haben. Sie haben in der Regel ebene Fachwerke zu beiden Seiten des Fahrbahnträgers, vereinzelt gibt es auch Brücken mit einem Raumfachwerk.[2]

Geschichte

BearbeitenZu den Vorläufern der Fachwerkbrücken gehören die Bauten der Gebrüder Hans Ulrich und Johannes Grubenmann[3], das von James King entworfene und von William Etheridge verbesserte Lehrgerüst der Westminster Bridge und die von diesem entworfenen Old Walton Bridge und die Mathematical Bridge.

Die ersten Fachwerkbrücken wurden in den USA von den Pionieren des Baus großer Holzbrücken wie Timothy Palmer, Lewis Wernwag und Theodore Burr errichtet. Sie bauten kombinierte Fachwerk-Bogenbrücken, aus denen sehr bald die nordamerikanische Form der gedeckten Brücke (Covered Bridge) entstand. Sie wurden sehr bald von Burr (Burr Truss), William Howe (Howeträger), Ithiel Town (Townscher Lattenträger) und anderen weiterentwickelt. Die Baustatik war zu der Zeit noch in ihren Anfängen. Im Zeitalter der sich rasch ausbreitenden Eisenbahnen wurden verschiedene Formen von Fachwerkträgern entwickelt und insbesondere in den USA aus Konkurrenzgründen patentiert. Europäer brachten die Ideen von ihren Amerikareisen mit nach Hause. Carl Ghega verwendete sie bei der Eisenbahnbrücke Marburg an der Drau und Karl Culmann brachte aus den USA seine „Fachwerktheorie“ mit, die zur Grundlage der europäischen Fachwerkkonstruktionen wurde.[4]

Langfristig wurde die Entwicklung von Fachwerkträgern bestimmt von der Entwicklung der Material- und Lohnkosten. Das anfänglich teure Schmiedeeisen und niedrige Lohnkosten bedingten filigrane, materialsparende Formen. Der spätere, in großen Mengen verfügbare Stahl, der mit geringen Kosten zu standardisierten Trägerprofilen gewalzt wurde, und wesentlich höhere Lohnkosten führten zu größeren und einfacheren Formen.

Zu Beginn wurden Fachwerkbrücken in Europa genietet, in Nordamerika dagegen in der Regel mit Bolzen verbunden. Die ersten geschweißten Brücken gab es um 1930,[5] üblich wurden sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg.[6] Heute werden sie geschweißt oder verschraubt.

Formen von Fachwerkbrücken

BearbeitenEinzelnachweise und Beispiele

Bearbeiten- ↑ Fachwerkbrücken aus Spannbeton sind z. B. die Mangfallbrücke von 1959 und die Brücke von Saratow von 1965.

- ↑ Thalkirchner Brücke in München

- ↑ Z. B. die Schaffhauser Rheinbrücke

- ↑ Fritz Stüssi: Culmann, Karl. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3, Duncker & Humblot, Berlin 1957, ISBN 3-428-00184-2, S. 436 (Digitalisat).

- ↑ Brücke im Werk von Westinghouse Electric in Turtle Creek, PA, USA, und Maurzyce-Brücke in Polen.

- ↑ Die Paton-Brücke, eine Balkenbrücke in Kiew, wurde 1941 begonnen, aber kriegsbedingt erst 1953 eröffnet.