Kreuzgang

Der Kreuzgang (lateinisch ambitus, claustrum; französisch cloître) ist ein überdachter, gewölbter Bogengang um einen in der Regel quadratischen (oder auch rechteckigen) offenen, nichtüberdachten Innenhof in z. B. christlichen Klöstern oder Stiftsanlagen. Er entstand in Anlehnung an die antike architektonische Tradition des Peristyls. Er grenzt meist an die südliche Flanke der Kirche und dient dem Zugang der umgebenden Kloster- oder Konventsgebäude. An den Kreuzgang angelagert und von ihm aus zu erreichen sind verschiedene Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume des Klosters und die Kirche. Die offene Hoffläche (ein der Kontemplation dienender Kreuzganggarten[1]) konnte auch als Klostergarten genutzt werden, in Kreuzgang und Innenhof konnten Grablegen angeordnet sein. Die Bauform des claustrum unterstreicht die weltabgeschlossene monastische Lebensform in der „Klausur“.[2]

In der Umgebung von katholischen Bischofskirchen (Kathedrale oder Dom) dient der Kreuzgang häufig als Grablege der Domkapitulare und zur Erschließung von Bischofshaus, Kapitelsaal und anderen Verwaltungsgebäuden der Diözese. Ein Beispiel ist der Kreuzgang am Trierer Dom, der auch als Verbindung zur Liebfrauenkirche und als Zugang zur Sakristei genutzt wird.

Bezeichnung Bearbeiten

Die bereits im Mittelhochdeutschen als kriuz(e)ganc nachweisbare deutsche Bezeichnung wird von einer Prozession hergeleitet, bei der ein Kreuz vorangetragen wird, und wurde dann auf das claustrum als den Ort, wo solche Prozessionen stattfanden, übertragen.[3] Einer der ältesten Belege für das Wort kriuzganc findet sich im 13. Jahrhundert im Jüngeren Titurel,[4] das neuhochdeutsche Kreuzgang findet sich beispielsweise 1536 in der Augsburger Chronik des Clemens Sender, in welcher er die Verwüstungen „auff dem kirchoff und creutzgang zuo unser libe Frauen“ im Jahre 1524 beschreibt.[5]

Geschichte Bearbeiten

Der Ursprung des Bautypus ist nicht eindeutig geklärt. Die Vertreter der Atriumstheorie behaupten, der Kreuzgang sei eine Abwandlung des frühchristlichen Peristyl, manchmal in Einheit mit einem schmalen Narthex. Die Anhänger der Villentheorie vertreten die Ansicht, durch die Umnutzung antiker Villen zu Klöstern sei das römische Atrium (in Spanien Patio) in die mönchische Architektur eingedrungen. Die Vertreter der Orienttheorie nehmen an, dass ein in syrischen Klöstern der Spätantike entwickelter Hoftyp als Vorbild für den Kreuzgang diente. Jüngere Forschungen (z. B. Rolf Legler) weisen auf die Unstimmigkeiten in der Datierung von frühchristlichen Klöstern hin und nehmen daher an, dass der Kreuzgang eine eigenständige Neuschöpfung im Zuge der anianischen Reform (820 n. Chr.) ist.

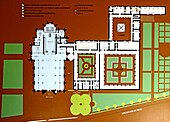

Die erste zeichnerische Darstellung eines Kreuzganges findet sich im Klosterplan von Sankt Gallen, gezeichnet um das Jahr 825. Der Kreuzgang ist auf dieser konzeptionellen Zeichnung das Zentrum der Klosteranlage. Die Arkaden des Kreuzganges werden auf quadratischem Grundriss errichtet. Der Arkadenumgang erschließt die wichtigen Bereiche des Klosters: Kirche, Dormitorium, Refektorium und Kapitelsaal. Wirtschaftsräume (Werkstätten, Küche, Pferdestall usw.) werden hingegen in einiger Entfernung zum Kreuzgang untergebracht.

Über das früheste gebaute Beispiel eines Kreuzganges besteht keine Einigkeit. Das im Klosterplan dargestellte Schema wurde zum normalen Anlageschema benediktinischer und zisterziensischer Klöster im ländlichen Raum zwischen dem 9. und dem 14. Jahrhundert. Auch die Reformorden des 13., 14., und 15. Jahrhunderts nutzten den Kreuzgang im deutlich geänderten Kontext des städtischen, missionarisch ausgerichteten Klosters.

In Lateinamerika erlebte das benediktinische Anlageschema eine entscheidende Transformation. Der als Claustro Mayor bezeichnete zentrale Kreuzgang hatte Funktion und Position des mittelalterlichen Kreuzganges. Der Grundriss wurde aber ergänzt durch eine große Anzahl von weiteren, kleineren Kreuzgängen, denen jeweils Teilbereiche des klösterlichen Lebens zugewiesen wurden. Diese Struktur spiegelt die komplexe, stadtartige Struktur des lateinamerikanischen Stadtklosters wider.

Lage zum Kirchengebäude Bearbeiten

In der Regel befindet sich der Kreuzgang an einer der Langseiten des Kirchengebäudes, auf Grund der Ostung der mittelalterlichen Kirchen also nördlich oder südlich des Gotteshauses. Bei den über 1000 Kreuzgängen in Europa ist keine eindeutige Bevorzugung erkennbar. Lediglich die Kathedralkreuzgänge liegen häufiger im Norden als im Süden, da auf der klimatisch günstigeren Südseite meist schon zuvor der Bischofssitz angelegt worden war.[6]

Es gibt nur wenige Ausnahmen von der Nord- oder Südlage. Über östlich angebaute Kreuzgänge verfügen der Hildesheimer Dom, das Kloster Kastl und die Kathedrale von Lissabon. Im Westen angelegte Kreuzgänge haben der Dom zu Fulda, die Liebfrauenkirche in Halberstadt, das Kloster Comburg bei Schwäbisch Hall, die Benediktinerinnenabtei Nonnberg in Salzburg und die Basilika San Francesco in Assisi.

Architektur Bearbeiten

Wichtige Elemente des Kreuzgangs sind die Arkatur, das Gewölbe und der Brunnen, manchmal auch eine Zisterne, wie im Prieuré de Ganagobie.

Grundriss Bearbeiten

Seit dem Klosterplan von Sankt Gallen galt das Quadrat als die Idealform des Kreuzganggrundrisses. Meistens ist jedoch ein Rechteck zu finden, dessen längere Seite parallel zum Kirchengebäude verläuft.[6] Auch Trapeze und unregelmäßige Vierecke kommen als Grundriss vor. An die Kirche Sant’Agostino in Genua (heute Museum) wurde im 14. Jahrhundert sogar ein nahezu dreieckiger Kreuzgang („chiostro triangolare“) angebaut (der zweite quadratische Kreuzgang wurde erst im 17. Jahrhundert hinzugefügt).

Abmessung Bearbeiten

Für den Klosterplan von Sankt Gallen ergibt sich ein Grundquadrat von 100 Fuß. Hildemar von Corbie erwähnt diese Maßzahl in seinem um etwa 840 verfassten Regelkommentar. Die Idealform eines benediktinischen Klosterhofes von 100 Fuß Seitenlänge scheint in der Folgezeit vorbildhaft gewesen zu sein.[6]

Im Skizzenbuch des Villard de Honnecourt aus dem frühen 13. Jahrhundert befindet sich eine Skizze mit den Konstruktionsdetails eines Kreuzgangs.[7] Die Diagonale des Innenhofs und die Seite des Außenquadrats sind gleich lang. Folglich sind auch die Fläche des Innenhofs und die Fläche des umgebenden Kreuzganges gleich groß, was ein harmonisches Ganzes ergibt.[6]

Bedachung Bearbeiten

Ein einfaches Holzdach erlaubt die Anordnung von zierlichen und eleganten Säulen. Die später übliche Steinwölbung verlangte ein angepasstes System von Stützen und Öffnungen. Teilweise wurden dadurch kräftige Mauerstreben an der Hofseite nötig.

Mit der Entwicklung der Städte entstanden die ersten überbauten Kreuzgänge. Die beiden erhaltenen Flügel des „falschen Kreuzgangs“ von Santa Maria Nuova in Viterbo werden in das Jahr 1085 datiert. Ein wichtiger Anlass für die Überbauung bereits vorhandener Bausubstanz war die Abkehr vom gemeinsamen Schlafsaal der Mönche bzw. Klosterfrauen. Die neuen Einzelzellen erforderten wesentlich mehr Platz im Klausurgeviert als das zuvor genutzte gemeinsame Dormitorium.[6]

Geschosse Bearbeiten

Neben eingeschossigen Kreuzgängen gibt es etliche Beispiele von mehrgeschossigen Objekten. Der zweigeschossige Kreuzgang der Abtei Saint-André (Lavaudieu) wird von einer Holzbalkendecke überdeckt (11. Jahrhundert). Zu einer Vereinigung von drei zweigeschossigen Kreuzgängen kam es im französischen Kloster Brou, das in seiner heutigen Gestalt im 16. Jahrhundert errichtet wurde. Dreigeschossige Kreuzgänge gibt es etwa im Kloster von Pedralbes, in Sant’Abbondio in Como und im ehemaligen Kloster Torri in Rignano sull’Arno.

Symbolik Bearbeiten

Der Brunnen und die Bepflanzung im Innenhof des Kreuzgangs erinnern an die biblischen Beschreibungen des Paradiesgartens (Gen 2 EU). Diese Vorstellung vom Paradies als Garten zeigt sich am deutlichsten im „Chiostro del Paradiso“[8] an der Nordseite des Doms von Amalfi. Dort bilden die sich überschneidenden Segmentlinien oberhalb der schlanken Doppelsäulen einen stilisierten Wald, der dieses Paradies umgibt.[6]

Der Kreuzgarten mit seinem Lichthof samt Brunnen erinnerte die klösterlichen Bewohner auch an das Neue Jerusalem, die Stadt des Lichts (Offb 21 EU).[6]

-

Ste-Eulalie-et-Ste-Julie d’Elne, Kreuzganghof und Nordturm von Nordosten gesehen

-

Abtei Saint-André (Lavaudieu), Blick aus der Nordgalerie nach Süden

-

Kreuzganggalerie des Naumburger Domes

-

Kreuzgang der Hohen Domkirche zu Essen

-

Kreuzgang des Papstpalastes in Avignon

-

Östlicher Kreuzgang am Aachener Dom

-

Kreuzgang des Hildesheimer Domes

-

Kreuzgang des Zisterzienserklosters in Walkenried

Siehe auch Bearbeiten

- Lineare Bauteile: Stoa, Bogengang, Arkadenhof, Galerie

- Punktuelle Bauteile: Portikus, Loggia, Säulenhalle

Einzelne Kreuzgänge:

Literatur Bearbeiten

- Matthias Hamann: Kreuzgang. In: Walter Kasper (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche. 3. Auflage. Band 6. Herder, Freiburg im Breisgau 1997, Sp. 458 f.

- Peter K. Klein (Hrsg.): Der mittelalterliche Kreuzgang – Architektur, Funktion und Programm. Regensburg 2004, ISBN 3-7954-1545-4.

- Rolf Legler: Der Kreuzgang, ein Bautypus des Mittelalters. Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-631-40706-8.

Weblinks Bearbeiten

Einzelnachweise Bearbeiten

- ↑ Christina Becela-Deller: Ruta graveolens L. Eine Heilpflanze in kunst- und kulturhistorischer Bedeutung. (Mathematisch-naturwissenschaftliche Dissertation Würzburg 1994) Königshausen & Neumann, Würzburg 1998 (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 65). ISBN 3-8260-1667-X, S. 100 und 102.

- ↑ Matthias Hamann: Kreuzgang. In: Walter Kasper (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche. 3. Auflage. Band 6. Herder, Freiburg im Breisgau 1997, Sp. 458.

- ↑ Wolfgang Pfeifer u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Akademie-Verlag, Berlin 1993, digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache s. v. Kreuzgang, abgerufen am 18. März 2022; Friedrich Kluge (Hrsg.): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 23. Auflage. Verlag de Gruyter, Berlin / New York 1999, S. 486.

- ↑ Werner Wolf, Kurt Nyholm (Hrsg.): Albrechts von Scharfenberg „Jüngerer Titurel“. Nach den ältesten und besten Handschriften kritisch herausgegeben (= Deutsche Texte des Mittelalters. Band 45). Band 1. Akademie-Verlag, Berlin 1955, S. 97 § 387 (367): Ir palas und ir dormpter stunt gen meridjane. ein kruceganch wol geformter da zwischen lac...

- ↑ Norbert Schnitzler: Ikonoklasmus - Bildersturm. Theologischer Bilderstreit und ikonoklastisches Handeln während des 15. und 16. Jahrhunderts. Wilhelm Fink Verlag, München 1996, S. 178 (archive.org).

- ↑ a b c d e f g h Rolf Legler: Mittelalterliche Kreuzgänge in Europa. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2007, ISBN 978-3-86568-167-6, S. 41f (Lage), S. 43 (Grundriss), S. 44 (Abmessungen), S. 79–81 (Bedachung), S. 135 (himmlisches Jerusalem), S. 137 (Paradiesgarten, Amalfi).

- ↑ Villard de Honnecourt, Album de dessins et croquis. In: bnf.fr. Bibliothèque nationale de France, abgerufen am 24. November 2020 (Skizze in der Bildmitte von folio 20r; diese Flächenhalbierung des Quadrats mit einfachen geometrischen Mitteln war bereits in der Antike bekannt).

- ↑ a b Commons: Chiostro del Paradiso (Amalfi) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien