Tetraethylzinn ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Zinnorganischen Verbindungen und hat die Konstitutionsformel Sn(C2H5)4.

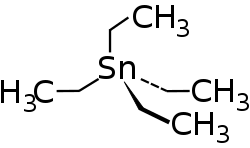

| Strukturformel | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||

| Name | Tetraethylzinn | |||||||||||||||

| Andere Namen |

| |||||||||||||||

| Summenformel | C8H20Sn | |||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

farblose Flüssigkeit[1] | |||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||

| Molare Masse | 234,96 g·mol−1 | |||||||||||||||

| Aggregatzustand |

flüssig | |||||||||||||||

| Dichte |

1,187 g·cm−3[1] | |||||||||||||||

| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||

| Siedepunkt |

181 °C[1] | |||||||||||||||

| Dampfdruck | ||||||||||||||||

| Löslichkeit |

praktisch unlöslich in Wasser[1] | |||||||||||||||

| Brechungsindex |

1,473 (20 °C)[2] | |||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). Brechungsindex: Na-D-Linie, 20 °C | ||||||||||||||||

Gewinnung und Darstellung

BearbeitenTetraethylzinn kann durch Reaktion von Ethylmagnesiumbromid mit Zinn(IV)-chlorid gewonnen werden.[3]

Eigenschaften

BearbeitenTetraethylzinn ist eine entzündliche farblose Flüssigkeit, die praktisch unlöslich in Wasser ist.[1]

Reaktivität

BearbeitenBei der Reaktion von Tetraethylstannan mit Iod entsteht Triethyliodstannan:[4]

Verwendung

BearbeitenTetraethylzinn wird als Reaktionsgas im CVD-Verfahren zur Herstellung funktioneller Schichten und leitfähiger transparenter Schichten verwendet. Es wurde auch als Pestizid, Fungizid und Bakterizid verwendet.[5]

Es wurde in den 1920er Jahren kurzfristig für den Einsatz als Antiklopfmittel für Ottokraftstoffe untersucht, jedoch schnell durch das effektivere Tetraethylblei ersetzt.[6]

Sicherheitshinweise

BearbeitenDie Dämpfe von Tetraethylzinn können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch (Flammpunkt 53 °C) bilden.[1] Im Körper wandelt es sich zu dem toxischeren Triethylzinn um.[7] Diese Verbindung wurde 1953/54 als neurotoxische Substanz bekannt, als in Frankreich 110 Todesfälle durch das bakterizid wirkende Präparat Stalinon auftraten, das 10 % Triethylzinn enthielt.[8] Triethylzinn hemmt die oxidative Phosphorylierung, die Glucose-Oxidation sowie den Einbau von Phosphaten in Phospholipide und ist immunotoxisch.[9]

Weblinks

BearbeitenEinzelnachweise

Bearbeiten- ↑ a b c d e f g h i j Eintrag zu Tetraethylzinn in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 20. Januar 2022. (JavaScript erforderlich)

- ↑ Datenblatt Tetraethyltin, 97 % bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 12. Januar 2012 (PDF).

- ↑ G. J. M. Van Der Kerk and J. G. A. Luijten: Tetraethyltin In: Organic Syntheses. 36, 1956, S. 86, doi:10.15227/orgsyn.036.0086; Coll. Vol. 4, 1963, S. 881 (PDF).

- ↑ Siegfried Hauptmann: Organische Chemie, 2. durchgesehene Auflage, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1985, S. 552, ISBN 3-342-00280-8.

- ↑ Werner Baumann, Bettina Herberg-Liedtke: Chemikalien in der Metallbearbeitung. Springer, 1995, ISBN 978-3-540-60094-7, S. 1467 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Vaclav Smil Distinguished Professor University of Manitoba: Transforming the Twentieth Century : Technical Innovations and Their Consequences. Oxford University Press, 2006, ISBN 0-19-803775-9, S. 171 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Jill E. Cremer: The biochemistry of organotin compounds. The conversion of tetraethyltin into triethyltin in mammals. In: Biochem J. 68, 1958 (4), S. 685–692, PMC 1200418 (freier Volltext).

- ↑ Wolfgang Remmele, Günter Klöppel, Hans Kreipe und Werner Paulus: Pathologie: Neuropathologie. Springer, 2011, ISBN 978-3-642-02323-1, S. 373 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Burkhard Madea: Praxis Rechtsmedizin: Befunderhebung, Rekonstruktion, Begutachtung. 2006, ISBN 978-3-540-33719-5, S. 402 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).