Evangelistar

Evangelistar (von lateinisch evangelistarium) bezeichnet ein liturgisches Buch in der katholischen und den orthodoxen Kirchen, das die Textabschnitte (Perikopen) aus den Evangelien des Neuen Testaments für die Lesung an den Sonn- und Feiertagen des Kirchenjahres enthält.

In der byzantinischen Liturgie heißt das Buch Εὐαγγέλιον (oder Εὐαγγέλιον λειτουργικόν)[1], in der heutigen römisch-katholischen Liturgie lateinisch Evangeliarium, deutsch Evangeliar.[2]

Das liturgische Buch unterscheidet sich von einem Τετραευαγγέλιον und einer Evangelienhandschrift, die den vollständigen Text der vier Evangelien enthalten (z. T. ergänzt durch Listen der in der Liturgie verlesenen Perikopen, genannt (kleine) Synaxarien und (kleine) Menologien).

Geschichte Bearbeiten

Die ursprünglich durchgehende gottesdienstliche Lesung des Bibeltextes (lectio continua) wurde seit dem 5. Jahrhundert zunehmend von der Lesung ausgewählter Textabschnitte (Perikopen) abgelöst.

Zur Auffindung der Perikopen in den Evangeliaren wurden zunächst Stellenverzeichnisse in der Ordnung des Kirchenjahres, sogenannte Kapitulare (capitula evangeliorum) den biblischen Texten hinzugefügt. Seit dem späten 6. oder frühen 7. Jahrhundert wurden solche Verzeichnisse als eigenständige Bücher angelegt und dort die zu lesenden biblischen Textabschnitte vollständig ausgeschrieben, die dann als Vorlage der Lesung an die Stelle der Evangeliare traten.

Ein vollständiges Lektionar enthielt das Evangelistar mit der Sammlung der Evangelienperikopen und das Epistolar mit der Sammlung der Perikopen aus den übrigen biblischen Schriften (mit Ausnahme der Psalmenabschnitte). Beide Teile wurden meist als eigenständige Bücher angefertigt, unter denen sich die Evangelistare oft durch besonders prunkvolle Ausstattung auszeichnen.

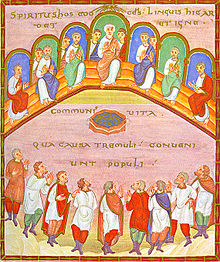

Bekannte Beispiele sind das Godescalc-Evangelistar (781–783), der Codex Egberti (Reichenau, 980–993) oder der Codex Assemanianus (Nowgorod, 11. Jhd.).

Evangelistare Bearbeiten

| Abbildung | Bezeichnung | Entstehungszeit | Entstehungsort | Anmerkungen | Signatur |

| Godescalc-Evangelistar | zwischen 781 und 783 | Aachen (?) | geschrieben mit goldener und silberner Tinte auf purpurgefärbtem Pergament | Paris, Bibliothèque nationale, Ms. nouv. acq. lat. 1203 | |

| Fragment eines Evangelistars | zweites Drittel des 9. Jahrhunderts | Reims | Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek, B. 113 | ||

| Reichenauer Evangelistar | um 970 | Reichenauer Malschule | Leipzig, Stadtbibliothek, Ms. CXC | ||

| Poussay-Evangelistar | um 970–990 | Reichenau | Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 10514 | ||

| Gero-Codex | kurz vor 976 | Reichenau | Darmstadt, Hessische Universitäts- und Landesbibliothek, Hs 1948 | ||

| Codex Egberti | 980–993 | Trier oder Reichenau | Auftraggeber Erzbischof Egbert von Trier | Trier, Stadtbibliothek, Cod. 24 | |

| Seeoner Evangelistar | 1002/1014 | Kloster Seeon | Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Bibl. 95 | ||

| Uta-Codex | Anfang des 11. Jahrhunderts | Regensburg | Auftraggeberin Äbtissin Uta | München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 13601 | |

| Codex Assemanianus | frühes 11. Jahrhundert | Mazedonien, Schule von Ohrid | in kirchenslawischer Sprache in glagolitischer Schrift | Rom, Vatikanische Apostolische Bibliothek, Cod. Slav. 3 | |

| Evangelistar Heinrichs II. | um 1007/1012 | Reichenau | Auftraggeber Kaiser Heinrich II. für den Bamberger Dom vermutlich anlässlich dessen Einweihung | München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4452 | |

| Evangelistar Heinrichs III. | zwischen 1039 und 1043 | Abtei Echternach | Auftraggeber König Heinrich III. | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Ms. b 21 | |

| Codex Aureus Pultoviensis | zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts | Prager Miniatorenschule | in Kathedrale von Płock, gestiftet vielleicht von Königin Judith von Polen | Krakau, Czartoryski-Museum, Ms. 1207 | |

| Codex aureus Gnesnensis | zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts | Prager Miniatorenschule | Gniezno, Erzbischöfliches Archiv | ||

| Codex Vyssegradensis | kurz vor 1085 | Prager Miniatorenschule | für erste böhmische Königskrönung von Vratislav II. | Prag, National- und Universitätsbibliothek, Cod. XIV, A 13 | |

| Evangelistar von Archangelsk | 1092 | bei Nowgorod? | in kirchenslawischer Sprache | Moskau, Russische Nationalbibliothek | |

| Evangelistar von Wraza | 13. Jahrhundert | Nowgorod oder Umgebung? | Sofia, Nationalbibliothek der Heiligen Kyrill und Method | ||

| Evangelistar von Lauryschawa | um 1329 | Kloster Lauryschawa, Großfürstentum Litauen | in kirchenslawischer Sprache | Kraków, Czartoryski-Museum |

Weblinks Bearbeiten

Einzelnachweise Bearbeiten

- ↑ Jacques Noret: Ménologes, synaxaires, ménées. Essai de clarification d'une termonologie. In: Analecta Bollandiana 86 (1968) 21-24, bes. 23f.

- ↑ Vgl.: Die Bischofskonferenzen des deutschen Sprachraumes (Hrsg.). Evangeliar. Die Evangelien der Sonntage und Festtage in den Lesejahren A, B und C. Ausgabe A. Herder, Freiburg i. Br. 1985, OCLC 74701217.